- 产品中心

在医疗技术高速发展的今天,设备对运动控制的精度、稳定性及可靠性提出了严苛要求。微型行星减速机凭借其体积小、扭矩密度高、传动平稳等特性,成为医疗设备中不可或缺的核心部件。从智能诊断设备到精密手术机器人,从康复辅助器械到高精度检测仪器,微型行星减速机正以“隐形冠军”的姿态,推动医疗行业向智能化、精准化方向加速演进。

一、手术机器人:毫米级精度的“机械神经”

手术机器人是医疗领域对微型行星减速机应用最典型的场景之一。在微创手术中,医生通过控制台操作机械臂,需实现亚毫米级的运动精度以避免组织损伤。例如,在神经外科手术中,机械臂需穿透颅骨后精准定位直径仅2-3毫米的脑神经血管,任何微小偏差都可能导致严重后果。

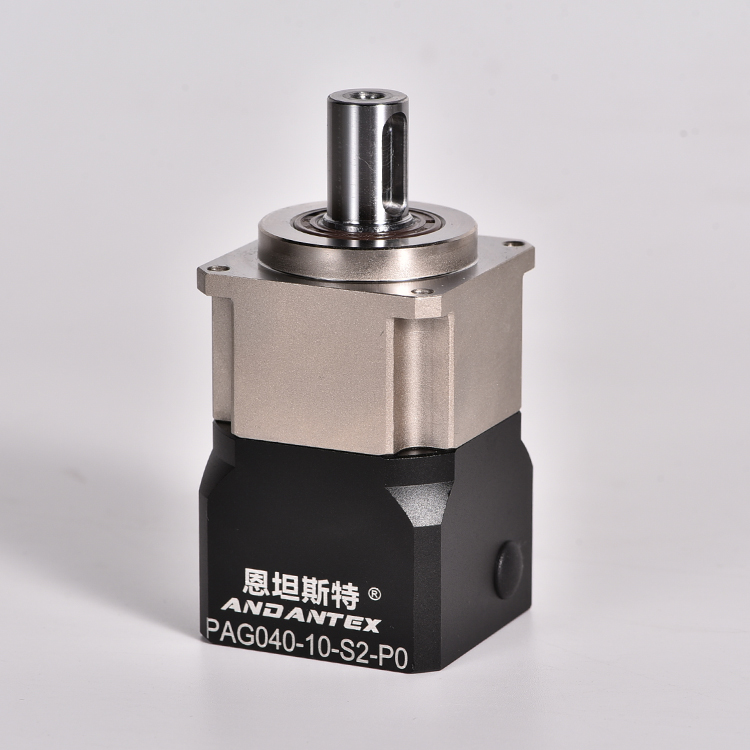

微型行星减速机通过多级齿轮啮合实现高减速比,将电机高速旋转转化为机械臂的微幅线性运动。其核心优势在于:

零回差设计:采用预紧齿轮组与高刚性轴承,消除传动间隙,确保指令与实际动作完全同步。

动态响应优化:通过轻量化行星架与低惯性齿轮设计,使机械臂在0.1秒内完成启停动作,满足实时力反馈需求。

无菌环境适配:密封结构与耐腐蚀材料的应用,确保减速机在高频次消毒与体液接触环境下长期稳定运行。

在达芬奇手术机器人等系统中,单个机械臂通常集成3-4组微型行星减速机,分别控制俯仰、旋转、开合等动作。实测数据显示,其定位重复精度可达±0.05毫米,远超人类手动操作极限。

二、医学影像设备:高速与稳定的“平衡大师”

CT、MRI等大型影像设备对扫描床的运动控制要求极高:需在高速移动中保持绝对平稳,避免因振动导致图像模糊。以320排CT为例,其扫描床需在0.3秒内完成100毫米位移,同时加速度需控制在0.5g以内以防止患者滑动。

微型行星减速机通过以下技术实现动态平衡:

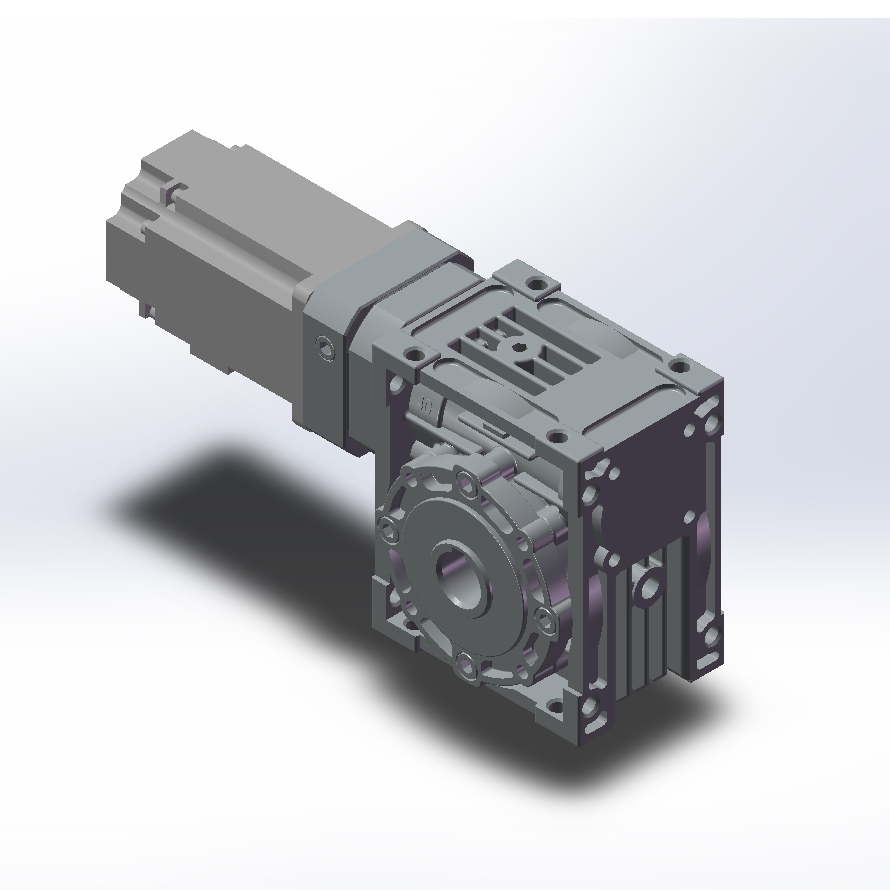

双级传动结构:第一级采用大模数齿轮实现快速启动,第二级通过细齿比齿轮组精细调节速度,兼顾效率与精度。

振动抑制算法:与伺服电机协同工作,通过实时调整电流相位抵消齿轮啮合产生的周期性振动。

负载自适应控制:内置扭矩传感器可感知患者体重变化,自动调整输出扭矩确保运动一致性。

某三甲医院设备科统计显示,采用该技术后,CT扫描床的运动故障率从年均12次降至2次,图像重建成功率提升至99.97%。

三、康复医疗器械:个性化治疗的“动力源泉”

在智能康复领域,微型行星减速机正推动治疗模式从“被动训练”向“主动参与”转型。以外骨骼机器人为例,其需根据患者肌力实时调整助力大小:对于脊髓损伤患者,需提供80%-100%的动力支持;对于脑卒中后遗症患者,则需逐步降低助力比例以促进神经重塑。

微型行星减速机的创新应用体现在:

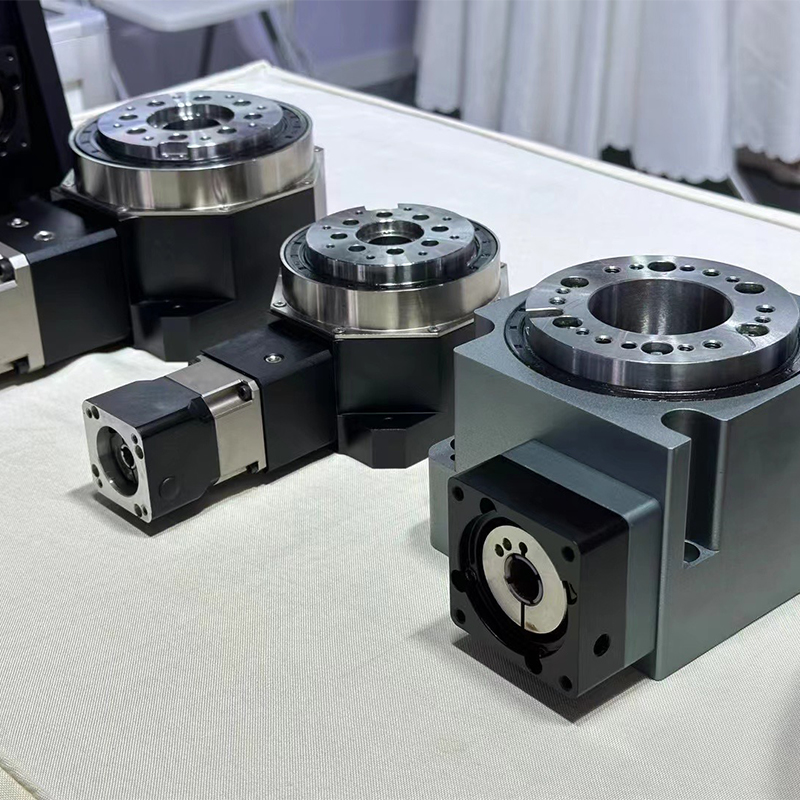

模块化设计:通过更换不同减速比齿轮组,可快速适配上肢、下肢、腕关节等多样化康复需求。

力控算法集成:与表面肌电传感器联动,实现“肌电信号-助力扭矩”的实时映射,助力响应时间缩短至50毫秒。

轻量化材料应用:采用碳纤维增强行星架与陶瓷齿轮,使单关节模块重量降至280克,显著提升穿戴舒适性。

临床研究证实,使用该技术的康复机器人可使患者运动功能恢复速度提高40%,治疗依从性提升至92%。

四、体外诊断设备:微流控技术的“精密泵阀”

在基因测序、生化分析等体外诊断领域,微型行星减速机正成为微流控芯片的核心驱动部件。以PCR扩增仪为例,其需在指甲盖大小的芯片内精确控制0.1-10微升液体的流动速度与混合比例,任何流量波动都可能导致检测结果失真。

微型行星减速机的解决方案包括:

纳米级加工工艺:通过电火花加工与化学蚀刻技术,将齿轮齿形误差控制在±1微米以内,确保流量稳定性。

无刷直流电机集成:消除电刷摩擦产生的颗粒污染风险,满足生物实验室Class 100洁净度要求。

脉冲宽度调制(PWM)控制:通过调节电机占空比实现0.01微升/分钟的流量分辨率,支持单细胞水平分析。

某第三方检测机构对比数据显示,采用该技术的PCR仪可将扩增效率标准差从8%降至2%,显著提升检测灵敏度。

五、技术演进趋势:从“功能实现”到“智能融合”

随着医疗设备向智能化、网络化方向发展,微型行星减速机正突破传统机械传动范畴,向“机电一体化”方向演进:

状态监测集成:内置温度、振动传感器,通过边缘计算实现剩余寿命预测,将计划性维护转为预测性维护。

无线通信模块:支持蓝牙5.0/Wi-Fi 6连接,可实时上传运行数据至云端,构建设备健康管理平台。

AI驱动优化:基于深度学习算法,自动调整传动参数以适应不同工况,例如在MRI设备中动态补偿磁场干扰。

某医疗设备厂商测试表明,集成智能模块后,设备综合运维成本降低35%,停机时间减少60%。

结语:小部件撬动大健康

从手术室的“机械之眼”到康复中心的“智能外骨骼”,微型行星减速机正以毫米级精度重新定义医疗设备的性能边界。随着材料科学、微电子技术与人工智能的深度融合,这一“隐形冠军”将持续推动医疗行业向更精准、更高效、更人性化的方向迈进,为人类健康事业贡献关键技术力量。