- 产品中心

在康复设备领域,精准的运动控制与稳定的动力传输是提升治疗效果的核心要素。随着康复医学向智能化、精细化方向发展,康复设备对传动系统的精度要求已突破传统机械设计的边界。行星减速机凭借其独特的结构优势,成为实现低背隙设计的关键部件,为康复设备的性能升级提供了技术支撑。

一、低背隙设计的核心价值:精度与稳定的双重保障

背隙是指减速机内部齿轮啮合时存在的微小间隙,这一参数直接影响传动系统的精度与响应速度。在康复设备中,低背隙设计具有双重战略意义:

运动控制精度提升

康复机器人的关节运动需实现毫米级定位精度。例如,上肢康复设备在辅助患者完成抓握动作时,若传动系统存在超过5弧分的背隙,会导致末端执行器产生0.1mm以上的位置偏差,直接影响神经肌肉的精准刺激效果。低背隙设计可将误差控制在1弧分以内,确保动作轨迹与预设路径完全吻合。

动态稳定性增强

康复设备需频繁应对患者肌肉张力的动态变化。当负载突然增加时,传统减速机因背隙存在会产生瞬时转速波动,而低背隙结构通过消除齿轮间隙,使动力传输保持连续性。实验数据显示,采用低背隙设计的减速机在负载突变时,转速波动幅度可降低80%以上,显著提升设备运行的平稳性。

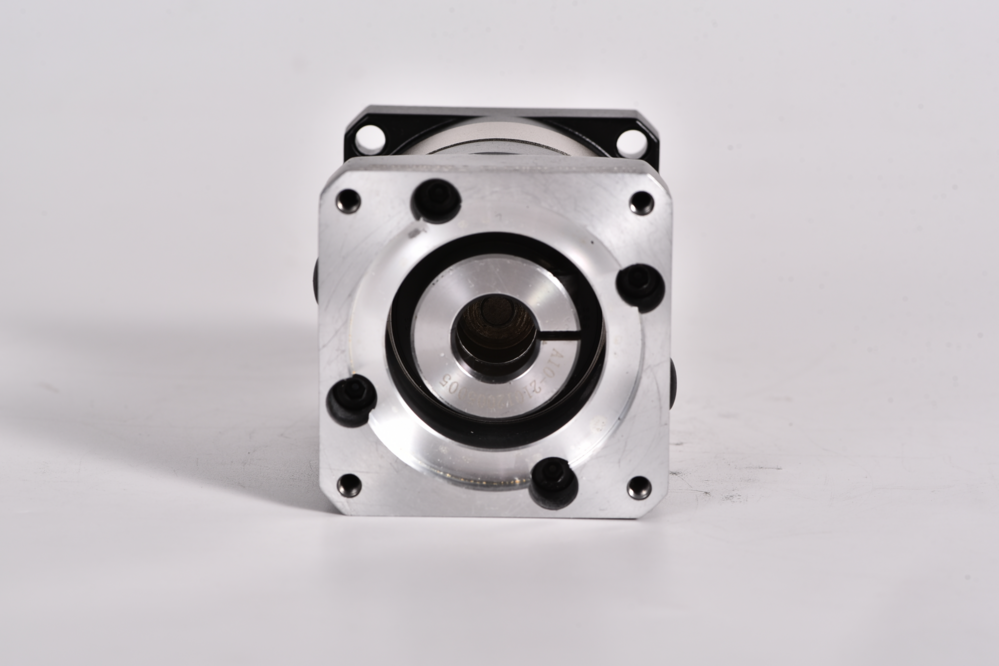

二、行星减速机的结构优势:天然适配低背隙需求

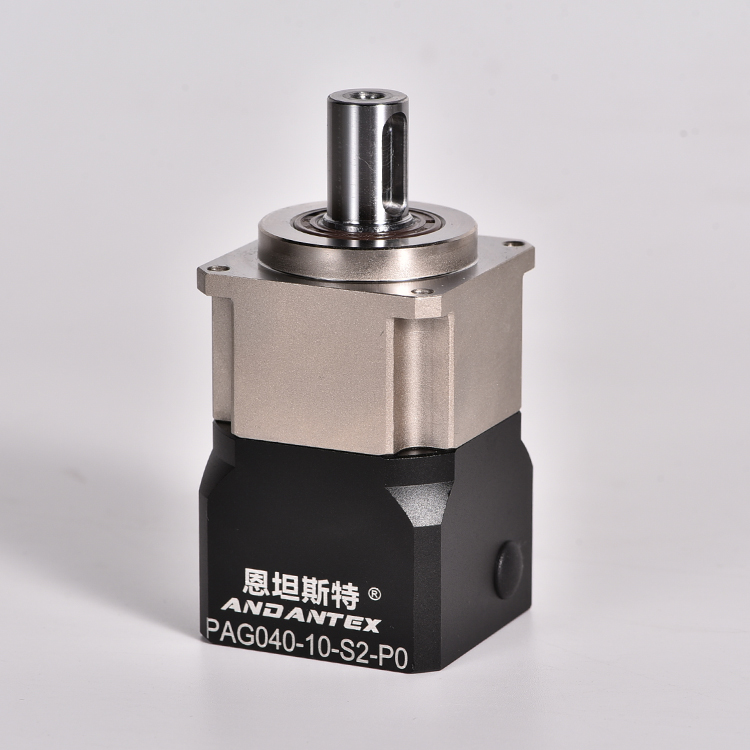

行星减速机通过太阳轮、行星轮与内齿圈的协同运动,构建出独特的传动体系,其结构特性为低背隙设计提供了天然优势:

多齿啮合机制

传统减速机仅依赖单对齿轮传递动力,而行星减速机通过3-6个行星轮同时参与啮合,形成多点受力结构。这种设计使齿轮接触面积增加3-5倍,单个齿面的应力降低60%以上,从根源上减少了因齿面变形导致的背隙增大问题。

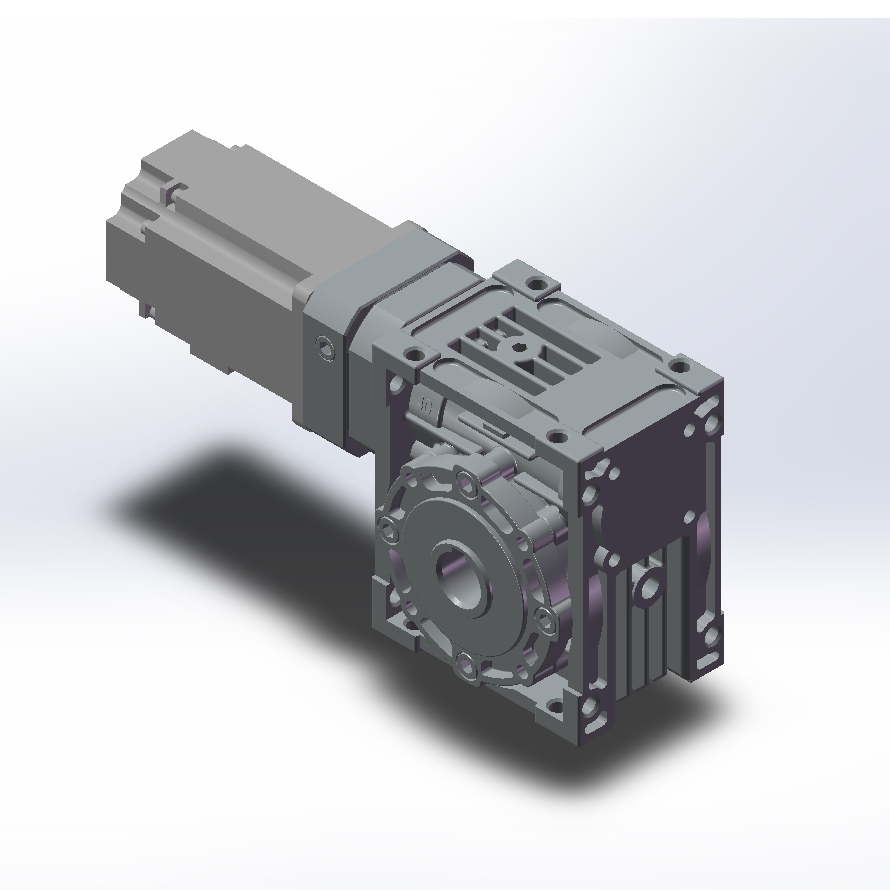

刚性一体化架构

现代行星减速机采用输出法兰与行星架一体化设计,配合交叉滚子轴承技术,将整体刚性提升至传统结构的2倍以上。这种刚性强化不仅抑制了齿轮啮合时的弹性变形,更通过减少轴向窜动量,将背隙控制精度提高至0.5弧分级别。

弹性补偿创新

部分高端机型引入谐波传动领域的薄壁弹性齿轮技术,通过特殊材料与结构设计,使内齿圈在受力时产生可控的弹性变形。这种主动补偿机制可在不增加机械复杂度的前提下,将背隙动态维持在极低水平,特别适用于需要频繁启停的康复训练场景。

三、低背隙设计的工程实现:从材料到工艺的全链条优化

实现亚弧分级背隙控制需突破材料、加工、装配三大技术瓶颈:

超精密齿轮加工

采用五轴联动数控磨床进行齿形修形,配合在线测量系统实时反馈加工数据,可将齿面粗糙度控制在Ra0.2μm以下。通过优化齿向修形曲线,消除齿轮啮合时的边缘接触,使接触斑点均匀分布率达到95%以上,从根本上减少间隙产生。

高刚性材料应用

行星轮与太阳轮选用渗碳淬火合金钢,经深冷处理后表面硬度可达HRC60以上,芯部韧性保持HV300水平。这种材料组合在承受200%额定扭矩时,齿面变形量仍可控制在0.001mm以内,为低背隙设计提供材料保障。

智能装配工艺

引入激光对中系统与力反馈装配装置,实现齿轮轴系的亚微米级定位。通过预加载荷测试平台,在装配阶段即完成背隙补偿值的精确标定。数据显示,采用智能装配工艺的设备,出厂背隙一致性误差可控制在±0.2弧分以内。

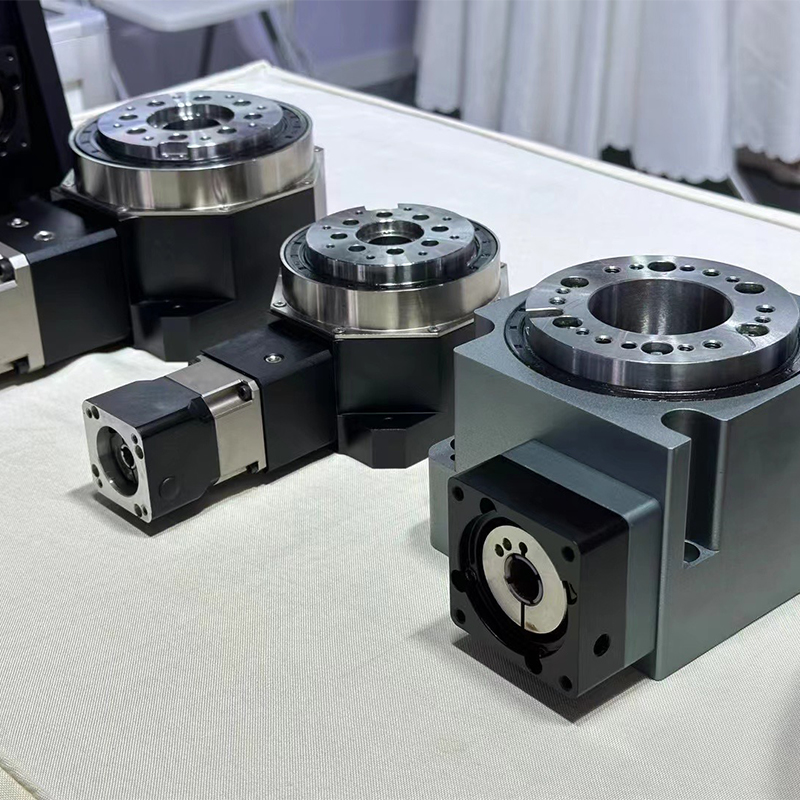

四、康复设备中的典型应用场景

低背隙行星减速机已在多个康复细分领域展现技术价值:

外骨骼机器人关节驱动

在步态训练外骨骼中,髋关节与膝关节需实现0.1°/s的微速运动控制。低背隙设计使动力传输延迟降低至5ms以内,确保机器人动作与患者生物电信号同步,提升神经重塑效果。某临床研究显示,采用该技术的设备使患者步态恢复周期缩短30%。

上肢康复机器人末端执行器

针对精细动作训练需求,末端执行器需具备0.1N·m的扭矩控制精度。低背隙传动系统通过减少能量损耗,使扭矩输出波动控制在±0.5%以内,帮助患者完成从抓握到捏取的渐进式训练。

智能康复床体位调节

在多姿态康复床中,低背隙设计使床面倾斜角度控制精度达到0.01°,避免因传动间隙导致的二次损伤风险。特别在脊柱康复场景中,精准的角度控制可显著提升牵引治疗效果。

五、技术发展趋势:从静态控制到动态自适应

未来低背隙设计将向智能化方向演进:

数字孪生技术

通过建立减速机全生命周期数字模型,实时监测齿面磨损与背隙变化,实现预防性维护。某研发机构已实现背隙预测误差小于0.1弧分,维护周期延长至20000小时以上。

磁悬浮补偿技术

探索将磁悬浮轴承应用于行星减速机,通过非接触式支撑消除机械摩擦,理论上可将背隙降至零值。初步实验显示,该技术可使传动效率提升至98%以上。

AI驱动的自适应控制

结合机器学习算法,根据康复设备的实时负载数据动态调整传动参数。某原型系统已实现背隙的在线补偿,在负载突变时仍能保持0.5弧分以内的控制精度。

在康复设备智能化升级的浪潮中,低背隙行星减速机正从单一传动部件进化为精准运动控制的核心枢纽。通过材料科学、精密制造与智能技术的深度融合,这一领域将持续突破物理极限,为康复医学提供更强大的技术工具,最终实现"人机共融"的治疗新范式。