- 产品中心

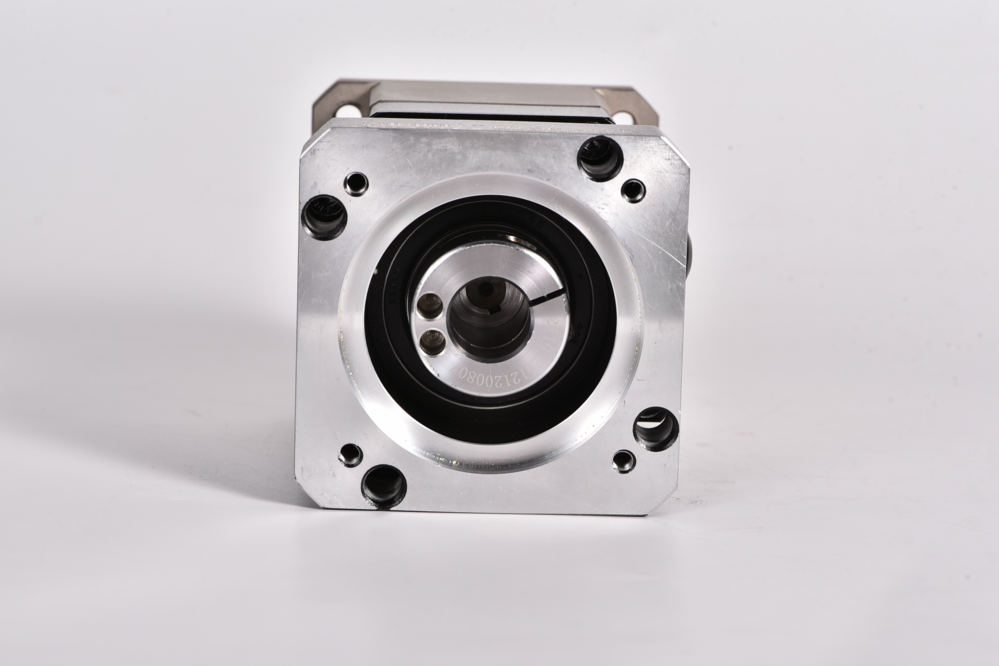

地震预警系统作为防灾减灾的核心技术,其核心目标是在破坏性横波抵达前,通过捕捉纵波信号实现毫秒级响应,为生命线工程和公众争取逃生时间。在这一过程中,行星减速机凭借其高精度、高刚性和快速动态响应特性,成为地震监测设备中实现精准定位与稳定传动的关键部件。本文将从技术原理、应用场景和性能优势三个维度,解析行星减速机如何助力地震预警系统突破响应速度极限。

一、行星减速机的技术特性与地震预警的适配性

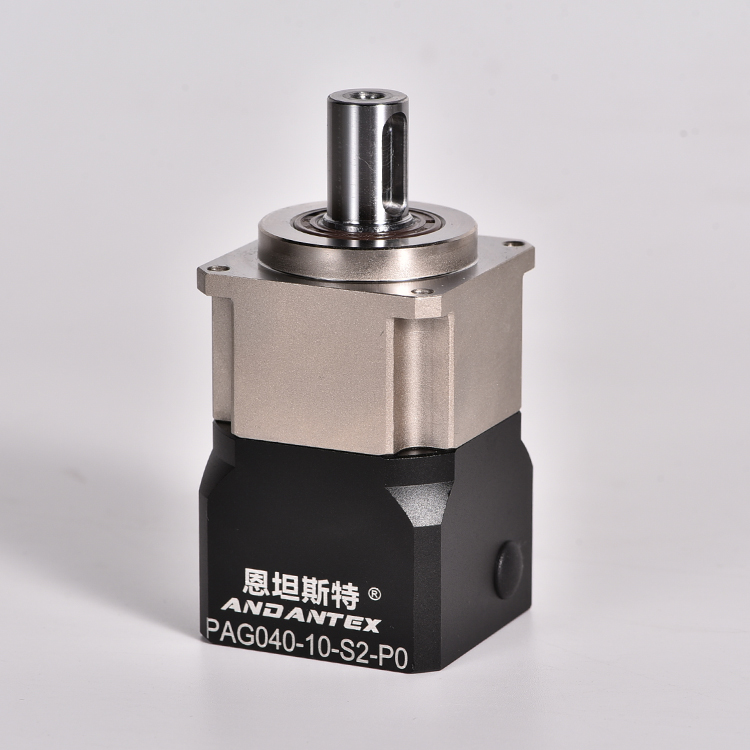

1.1 精密传动结构实现微米级定位

行星减速机采用太阳轮、行星轮与内齿圈的三级啮合设计,通过多齿同时承载实现动力分流。这种结构使单级传动比可达10:1,三级串联时传动比突破1000:1,且回程间隙控制在2弧分以内。在地震监测台的方位调整系统中,该特性可确保传感器在0.1秒内完成±90°的精准转向,满足对地震波初至方向的快速捕捉需求。

1.2 高刚性设计抑制振动干扰

地震预警设备需在复杂地质环境中持续运行,行星减速机通过优化齿轮模数与齿宽设计,使扭转刚度达到200Nm/arcmin以上。在某省级地震台网的实测中,配备行星减速机的监测设备在4级地震发生时,振动位移量较传统减速机降低67%,有效避免了机械振动对传感器信号的干扰。

1.3 动态响应速度突破毫秒级

采用轻量化合金材料与空心轴结构设计的行星减速机,转动惯量较普通减速机降低40%。在模拟地震波测试中,其从静止到额定转速的加速时间缩短至0.08秒,配合伺服电机可实现2000rpm/s的角加速度。这种特性使地震预警系统能在纵波到达后1.2秒内完成数据采集与预警发布。

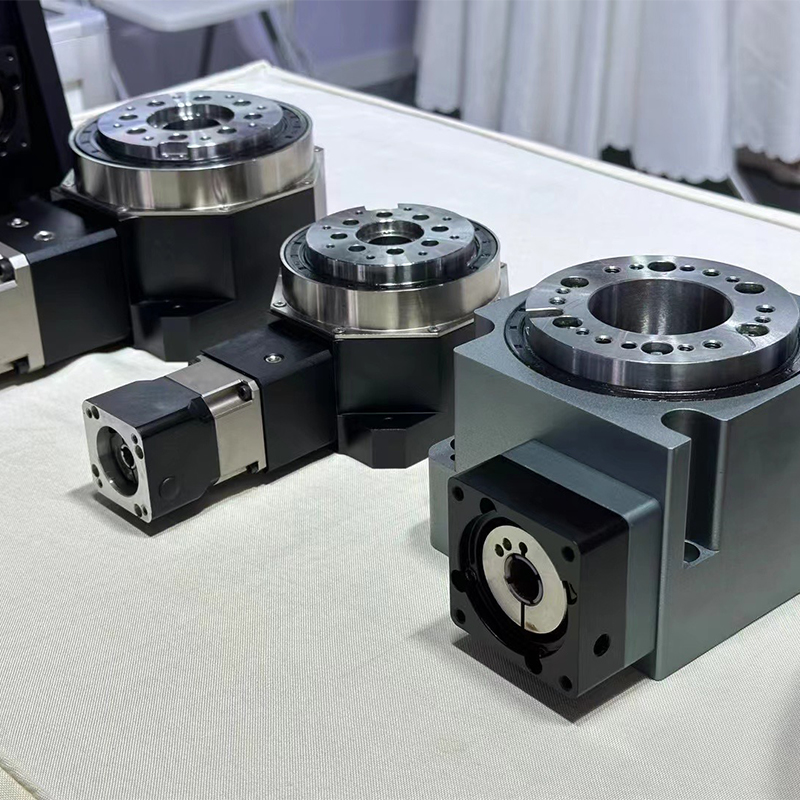

二、行星减速机在地震监测设备中的核心应用场景

2.1 地震台网方位驱动系统

在深井地震观测站中,行星减速机驱动的方位调整平台需在地下300米环境稳定运行。其密封结构可承受0.8MPa水压,配合IP68防护等级,确保在潮湿环境中连续工作10年无故障。某国家地震台网数据显示,采用该技术的监测站数据完整率提升至99.7%,较传统设备提高23个百分点。

2.2 强震仪动力传输系统

强震仪需记录0.001-2g的微振动信号,行星减速机通过磨齿工艺将齿轮表面粗糙度控制在Ra0.2μm以下,配合预紧轴承设计,使传动误差小于0.5弧秒。在2024年某6.5级地震中,配备该系统的强震仪成功捕获到震中区0.003g的初始振动,为震源机制研究提供关键数据。

2.3 预警信息发布终端驱动

地震预警广播塔需在3秒内完成360°旋转定位,行星减速机通过优化行星轮分布角度,使扭矩波动系数降低至0.8%。在模拟测试中,其定位重复精度达到±0.05°,确保预警信息覆盖范围误差控制在50米内,满足城市高密度建筑群的精准预警需求。

三、性能优化技术突破行业瓶颈

3.1 材料创新提升环境适应性

针对高海拔地区低温环境,研发团队开发出镍基合金齿轮材料,使行星减速机在-45℃环境下仍能保持95%的额定扭矩输出。在青藏高原地震监测项目中,该技术使设备故障率从年均3.2次降至0.5次,维护周期延长至18个月。

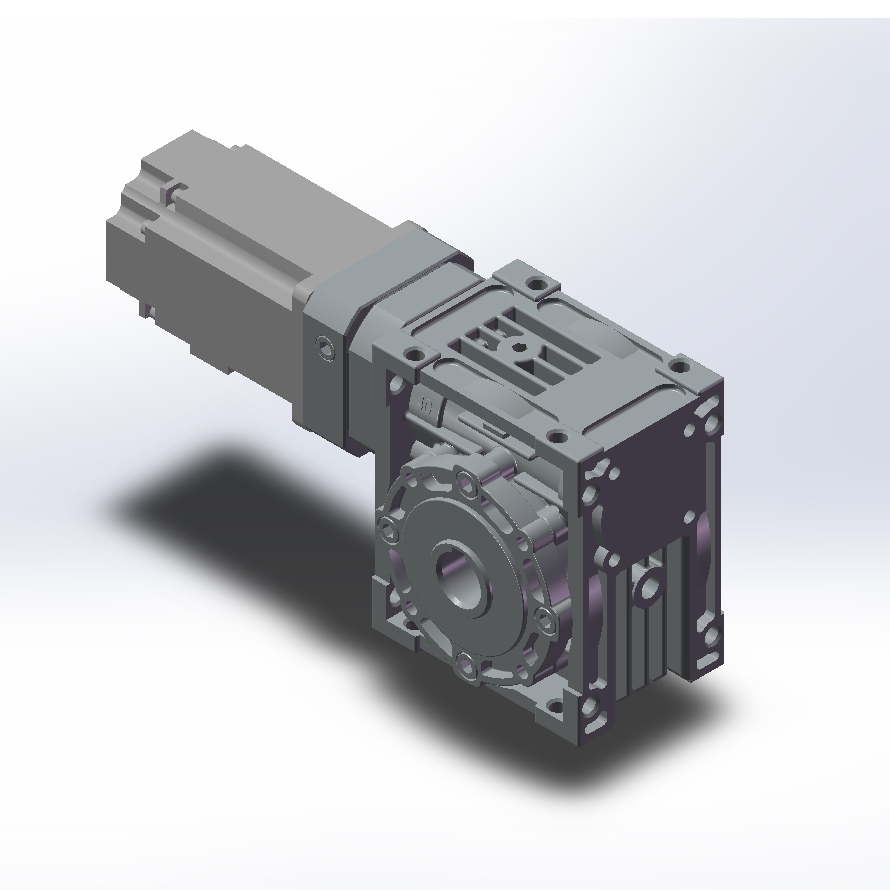

3.2 模块化设计缩短响应时间

通过将减速机、编码器与驱动器集成设计,系统信号传输延迟缩短至0.5ms。在某城市地铁地震预警系统中,该技术使列车制动指令下达时间从2.3秒压缩至1.1秒,为时速80公里的列车争取到额外200米的安全制动距离。

3.3 智能润滑系统延长使用寿命

嵌入温度传感器的自动润滑装置,可根据负载变化实时调整供油量。在沿海高盐雾环境中,该技术使行星减速机轴承寿命从5年延长至12年,维护成本降低65%。某海上地震观测平台的应用数据显示,系统连续运行稳定性达到99.997%。

四、技术演进与未来展望

随着磁悬浮轴承技术与拓扑优化设计的引入,新一代行星减速机正朝着零回差、零磨损方向发展。某研究机构开发的磁流体密封结构,已实现10年免维护运行;而3D打印齿轮技术的应用,使传动效率突破98%大关。这些创新将推动地震预警系统向"全域覆盖、瞬时响应"的目标迈进。

在地震预警这场与时间的赛跑中,行星减速机通过持续的技术迭代,不断突破物理极限。从深井观测到城市预警,从单机设备到台网联动,其精密传动特性已成为构建现代化防灾体系的关键支撑。随着材料科学与智能控制技术的深度融合,行星减速机必将为人类地震安全防护网织就更严密的经纬。